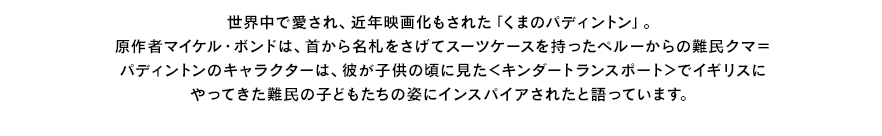

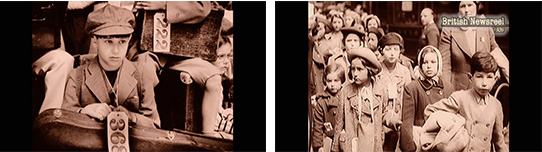

キンダートランスポート(子どもの輸送)とは、1938年12月から第二次世界大戦が開始する39年9月までの間に、ドイツ、オーストリア、チェコスロヴァキアのユダヤ人の子どもたちがイギリスに送られた救出活動のことをいう。わずか9か月間に、ゼロ歳から17歳までの子どもたち約1万人が家族と別れてイギリスに入国したのである。

キンダートランスポートの背景となったナチ政権の対ユダヤ人政策について、まず簡単に説明しておきたい。ナチ政権といえば、600万人近くのユダヤ人を殺害したホロコーストの荷酷さのため、最初からユダヤ人殺害政策が決まっていたようなイメージがあるが、ナチ政権がまずとったのはユダヤ人の強制的出国政策であった。1933年のナチ政権成立直後から、ユダヤ人に対する差別政策がすぐさま開始されたが、ドイツのユダヤ人たちのドイツへの帰属意識は強く、当初なかなか出国しようとしなかった。失職させられ、公民権を奪われ、社会生活からも経済生活からも排除されていくにつれ、多くのユダヤ人たちが出国を決意するようになった。しかし出国希望者が増加していくと、世界各国は彼らに対して扉を閉め始め、ユダヤ人たちが受け入れ国を得るのは非常に困難になっていった。アメリカ合衆国はドイツからの年間移民許可数の上限を変えようとはしなかったし、他の国々も完全に入国を拒否するか、高額な保証金を要求するなどさまざまな条件をつけ、ユダヤ人難民の流入を阻止したのである。

1929年の大恐慌後はどの国も国内に多くの失業者をかかえており、難民の大量流入は失業者を増やし、国内の反ユダヤ主義を強めるのではないかという内政上の不安もあった。また彼らを受け入れれば、ヒトラーは迫害を強め、ますますユダヤ人難民が増加する危惧もあった。実際のところ、ヒトラーの強制出国政策の目的の一つは、ユダヤ人たちの資産を奪い、貧窮化したユダヤ人を大量入国させて、相手国の負担にさせることであった。

ドイツにおける反ユダヤ主義政策は激しさを増し、1938年11月はじめにはクリスタルナハト(水晶の夜)と呼ばれる大規模なユダヤ人迫害が起こった。ユダヤ人商店の破壊やシナゴーグ(礼拝堂)への放火が行われ、ユダヤ人男性約3万人が逮捕され強制収容所(この当時は主に社会主義者や共産主義者たちを収容)に送られたのである。彼らの釈放条件は即時の出国であり、どこかの国の入国許可証など出国可能性を示す書類を提示できれば釈放された。この時期になるとドイツのユダヤ人たちはドイツに残ることは死を意味することだと強く認識させられたが、家族全員で出国するのはもはや不可能であった。そこでユダヤ人の親たちは子どもを少しでも早く、先に安全なところに避難させようとしたのである。

そのような状況のなかで、ユダヤ人の子どもを助けようとする国際世論が急速に高まった。イギリスではユダヤ人団体とキリスト教会、慈善団体が協力して、イギリス政府に請願し、11月末に子どもの入国許可を得ることができた。ただしその条件はあくまでも再出国までの一時的避難であり、子どもの引き受けにかかわるすべての業務は民間団体の責任で行い、かかる経費も民間団体が負担するというものであった。

イギリスの民間団体とドイツのユダヤ人組織の児童出国課の懸命な努力で、イギリス政府の受け入れ決定からわずか10日ほどの後に、第一陣の子ども200人がロンドンに到着した。児童出国課が出国させる子どもを選んだが、クリスタルナハトで強制収容所に入れられた年長の子どもや、孤児になってしまった子どもと、また少しでも多くの子どもを助けるために、負担が少なくて済むあらかじめ保証人や里親になってくれる人がいる子どもの出国が優先された。救える子どもの数はどれだけ寄付金が集められ、どれだけの人たちが里親になってくれるかにかかっていた。親たちは懸命に里親を得るためのつてを求め、またイギリスの救援団体も寄付と里親家庭を募った。

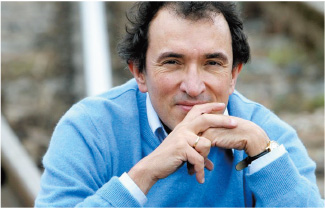

それに対し、チェコスロヴァキアでは、ドイツのようなユダヤ人出国組織はなく、またイギリスにもチェコスロヴァキアの子どもに特化して出国援助をする組織はまだ存在しなかった。チェコスロヴァキアがドイツの支配下にはいったのは、1939年3月のことであるが、ウィントンがプラハに行った38年12月当時のチェコスロヴァキアには、ドイツ、オーストリア、ズデーテンラント(38年秋にドイツに割譲)からのユダヤ人難民や反ナチの社会主義者たちなど25万人にも及ぶ難民が押し寄せ、悲惨な状況に置かれていた。ウィントンたちはこれから、非常に深刻な事態が起こることを予想し、すぐにチェコスロヴァキアの難民の子どもやユダヤ人の子どもの救援活動を開始した。彼は約3週間プラハに滞在して、そこで救援活動をしていたトレヴァー・チャドウィックと子どもの救出計画をたてた。映像には出てこないが、チェコ側で子どもの出発のための汽車の手配をはじめとするさまざまな業務を担当したのはチャドウィックを中心とするグループであった。

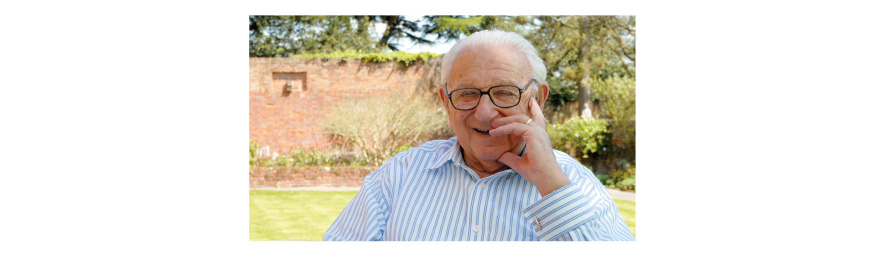

ドイツからのキンダートランスポートとは違って、組織も権限も何も持たない若者が自宅を事務所として、毎日株式市場での仕事が終わってから、友人や家族の手を借りて、入国許可証や旅行許可証の取得のための書類を作成し、また里親を確保する仕事を行ったのである。イギリス内務省がだした条件は50ポンドの保証金と里親の確保というものであり、もし戦争開始が遅れていれば、またさらに多くの里親が得られていれば、ウィントンのたぐいまれな実務能力でもっと多くの子どもが救われていただろう。彼のリストには6000人の子どもの名前があったという。

キンダートランスポートでドイツからイギリスに渡った子どもたちの多くはイギリスの家庭の他、ユダヤ人児童用の寮などにはいり、戦時生活を送った。年齢の高い男子の場合、ドイツ人として「敵性外国人」扱いされ、強制収容所に入れられカナダなどに送られて苦しい経験をした子どももいる。チェコの子どもたちの場合は、チェコ亡命政府がイギリスにおかれて、ウェールズにはチェコ人学校が創設され、チェコの教育を受けることもできた。

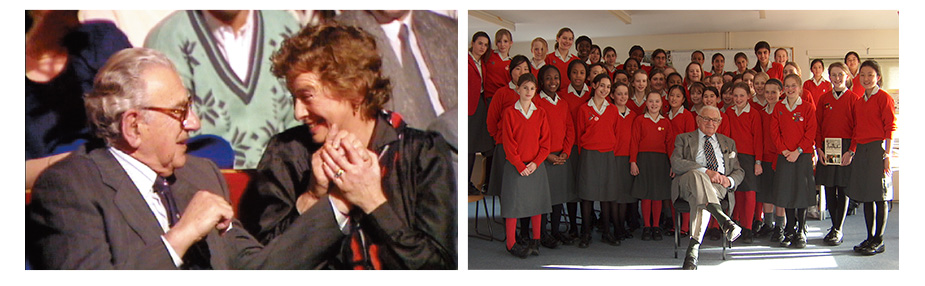

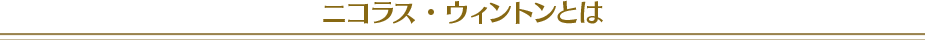

このキンダートランスポートのことは、戦後長い間ほとんど忘れられていたといってよい。それが知られるようになったのは、キンダートランスポート50周年を期して1988年に初めての再会の集いが開催されてからである。子どもの一人、バーサ・レバトン女史が中心となり、ラジオや新聞広告などで呼びかけ、1000人もの子どもたちが世界各地から集まってきたのである。全く偶然のことではあるが、チェコの子どもたちと命の恩人ウィントンとの再会が実現したのも同じ88年である。チェコの子どもたちの場合はその数年前に初めてのチェコ人学校の同窓会をひらいている。

その後、子どもたちの半生記なども多く書かれるようになった。なぜ自分だけ生き残ってしまったのかという生存者シンドロームに襲われたりするなか、苦しみや悲しみを語らぬことで自分を保ってきた子どもたちが、今語っておきたいという気持ちになった時期だったのかもしれない。イギリスに救われた子どもたちのことを改めて知った人びとは、子どもを手放した親の気持ちに心をはせ、戦争の危機が近づくなか子どもを引き受けた里親たち(俳優で監督の故アッテンボローの家庭も二人の女の子を引き受けた)に強い感銘を受けたのだった。こうしたなかで、特に感動の対象となったのが、自分は特別なことをしたわけではない、とあくまでも謙虚な人物、ウィントンだったのである。